1 views

中小企業診断士一次試験(H28 財務・会計)

お疲れ様でした!中小企業診断士一次試験(H28 財務・会計)のクイズ終了しました。

解答スコアは %%SCORE%% / %%TOTAL%% 問正解です。

%%RATING%%

問題2 |

第2問

売上控除とならない項目として最も適切なものはどれか。

ア 売上値引

イ 売上戻り

ウ 売上割引

エ 売上割戻

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

問題3 |

第3問

のれんに関する記述として最も適切なものはどれか。

ア 「中小企業の会計に関する指針」では、のれんの償却を行わないとしている。

イ のれんとは、被合併会社から受け継ぐ総資産額が被合併会社の株主に交付され る金額よりも大きいときに計上される。

ウ のれんの償却期間は最長5年である。

エ のれんはマイナスの金額になることもあり、その場合、発生時の損益計算書に 特別利益として計上される。

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

問題4 |

第4問

新規のファイナンス・リースに関する記述として最も適切なものはどれか。

ア 貸し手にとっては資産の販売とみなされる取引である。

イ 借り手にとっては原則として賃借取引であり、費用計上による節税効果を期待 できる。

ウ 支払リース料は損益計算書に販売費・一般管理費として計上される。

エ 少額の違約金を支払えば、途中解約することができる。

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

問題7 |

第6問

原価計算基準上の原価に関する記述として最も適切なものはどれか。

ア 原価には盗難による損失も含められる。

イ 財務諸表の表示上、全部原価のみが認められている。

ウ 実際原価は実際に発生した原価であって、予定価格が使われることはない。

エ 総原価とは製造原価の合計額のことをいう。

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

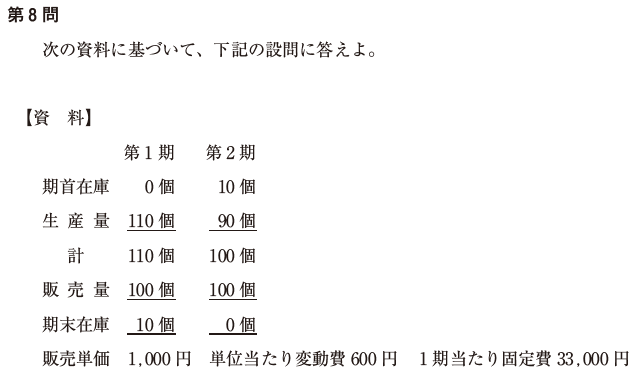

問題9 |

設問 1

資料に関する説明の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選 べ。

a 全部原価計算を採用した場合、第1期と第2期の営業利益は同じである。

b 第1期では、全部原価計算を採用した場合の営業利益の方が、直接原価計算 を採用した場合よりも大きい。

c 第2期では、全部原価計算を採用した場合の営業利益の方が、直接原価計算 を採用した場合よりも大きい。

d 直接原価計算を採用した場合、第1期と第2期の営業利益は同じである。

ア aとb | |

イ aとc | |

ウ bとd | |

エ cとd |

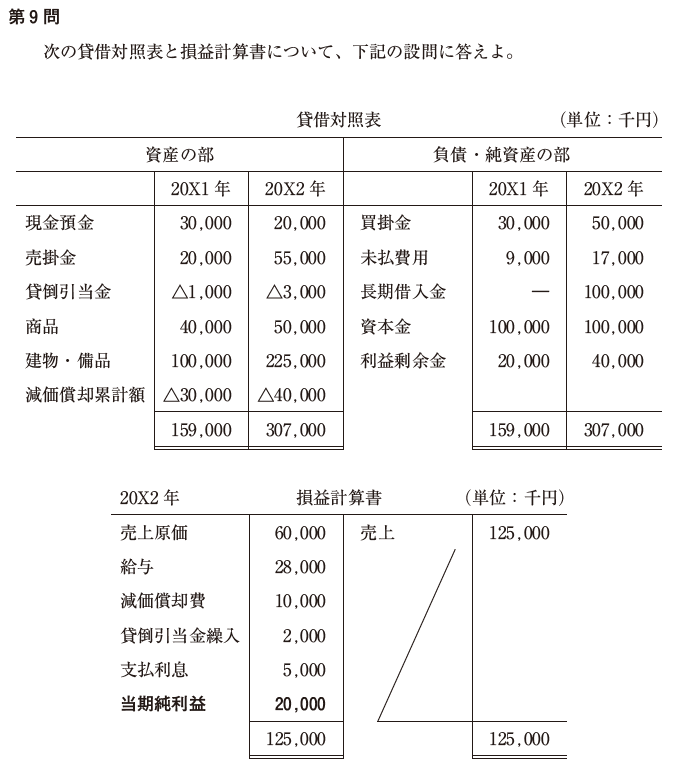

問題11 |

設問 1

キャッシュ・フロー計算書上の表示として最も適切なものはどれか。

ア 売上債権の増加額 35,000 千円

イ 減価償却費 10,000 千円

ウ 固定資産の増加額 125,000 千円

エ 仕入債務の増加額 20,000 千円

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

問題12 |

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

問題13 |

第10問

直接金融と間接金融に関する記述として最も適切なものはどれか。

ア ある企業の増資に応じて、個人投資家が証券会社を通して株式を取得したと き、その企業にとっては直接金融となる。

イ 銀行が株式の発行を行った場合は間接金融となる。

ウ 金融庁は、「貯蓄から投資へ」というスローガンの下、直接金融の割合を減らし 間接金融の割合を増やすことを目指している。

エ 社債の発行による資金調達は、借入金による資金調達と同じ負債の調達であ り、間接金融である。

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

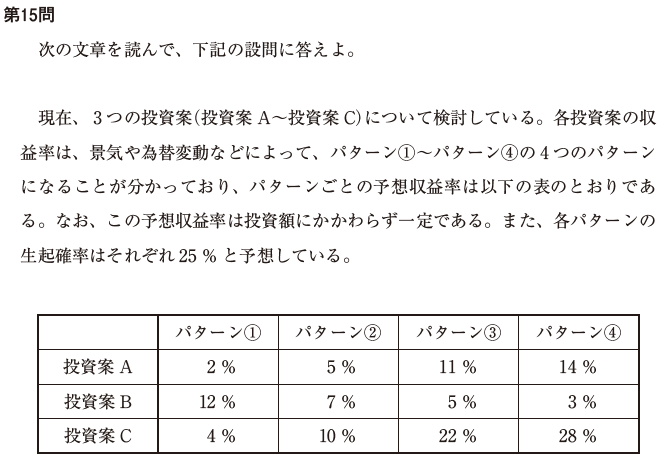

問題15 |

第12問

資本資産評価モデル-CAPM/に関する下記の設問に答えよ。

設問 1

資本資産評価モデルを前提とした場合の記述として、最も適切なものはどれ か。

ア β=-1 である資産を安全資産と呼ぶ。

イ β=1 であるリスク資産の期待収益率は、市場ポートフォリオの期待収益率 と同じである。

ウ β=2 であるリスク資産の予想収益率の分散は、β=1 であるリスク資産の 予想収益率の分散の2倍である。

エ 市場ポートフォリオのリターンが正のとき、β=0.5 であるリスク資産の価 格が下落することはない。

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

問題16 |

第12問

資本資産評価モデル-CAPM/に関する下記の設問に答えよ。

設問 2

資本資産評価モデルを前提とした場合、以下の資料に基づく株式の期待収益率 として最も適切なものを、下記の解答群から選べ。

資 料

市場ポートフォリオの期待収益率:8 %

無リスク資産の期待収益率:3 %

β:1.4

実効税率:40 %

解答群

ア 4.4 %

イ 7 %

ウ 10 %

エ 11.2 %

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

問題17 |

第13問

企業買収に関する略語の説明として最も適切なものはどれか。

ア KPI とは、同業他社の株価を参照することを通じて買収価格を決定したうえ で、経営権の取得等を行うことである。

イ LBO とは、従業員が資金を出し合って、経営権の取得等を行うことである。

ウ MBO とは、金融機関が自身の資金によって経営権の取得等を行うことであ る。

エ TOB とは、不特定多数の者に対し、証券市場以外の場における株券の買付け 等の勧誘を通じて経営権の取得等を行うことである。

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

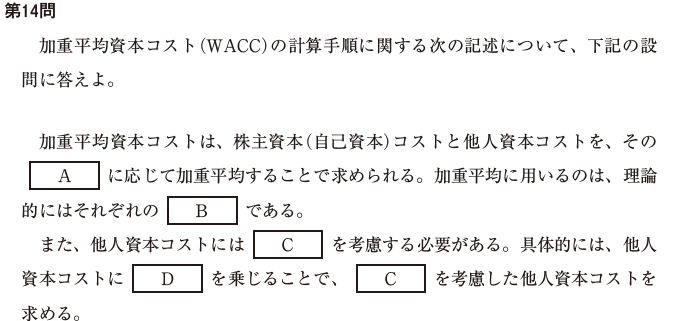

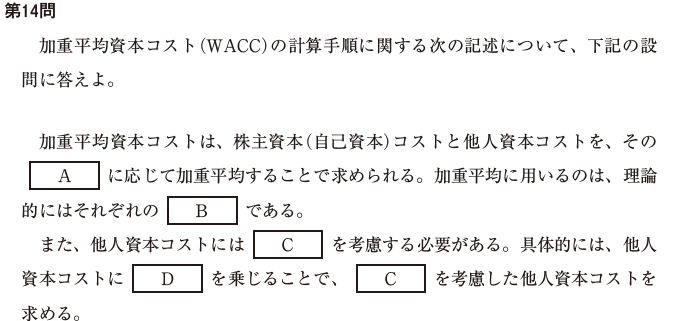

問題18 |

設問 1

記述中の空欄AおよびBにあてはまる語句の組み合わせとして最も適切なもの はどれか。

ア A:運用形態 B:時価

イ A:運用形態 B:簿価

ウ A:資本構成 B:時価

エ A:資本構成 B:簿価

オ A:調達源泉 B:簿価

ア | |

イ | |

ウ | |

エ | |

オ |

問題19 |

設問 2

記述中の空欄CおよびDにあてはまる語句の組み合わせとして最も適切なもの はどれか。

ア C:節税効果 D: 1 安限界税率

イ C:節税効果 D:限界税率

ウ C:レバレッジ効果 D: 1 安限界税率

エ C:レバレッジ効果 D: 1 袷限界税率

オ C:レバレッジ効果 D:限界税率

ア | |

イ | |

ウ | |

エ | |

オ |

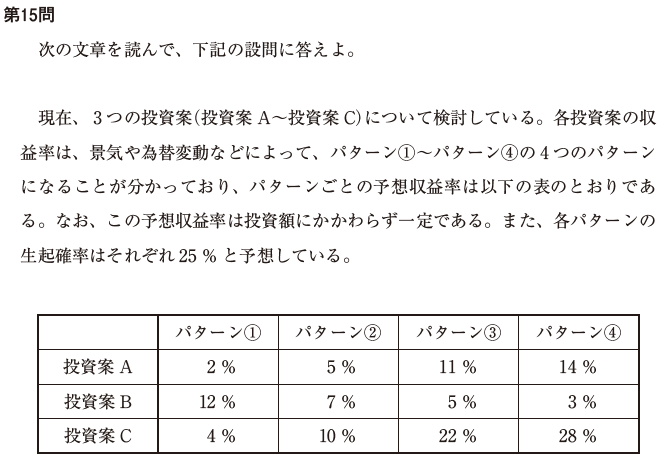

問題20 |

設問 1

投資案 A および投資案 B の予想収益率の共分散と相関係数の組み合わせとし て最も適切なものはどれか。

ア 共分散:-15 相関係数:-0.95

イ 共分散:-15 相関係数: 0.95

ウ 共分散: 15 相関係数:-0.95

エ 共分散: 15 相関係数: 0.95

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

問題21 |

設問 2

投資案 A および投資案 C に関する記述として最も適切なものはどれか。

ア 投資案 A と投資案 C に半額ずつ投資する場合も、投資案 C のみに全額投資 する場合も、予想収益率の分散は同じである。

イ 投資案 A の予想収益率と投資案 C の予想収益率の相関係数は2である。

ウ 投資案 C の予想収益率の期待値は 64 % である。

エ 投資案 C の予想収益率の標準偏差は、投資案 A の予想収益率の標準偏差の 2倍である。

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

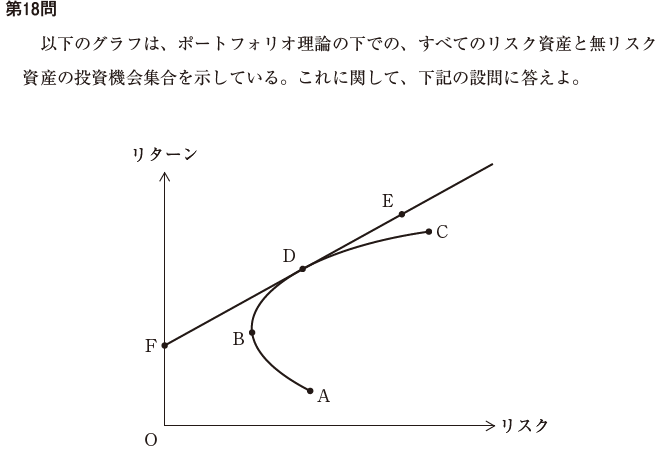

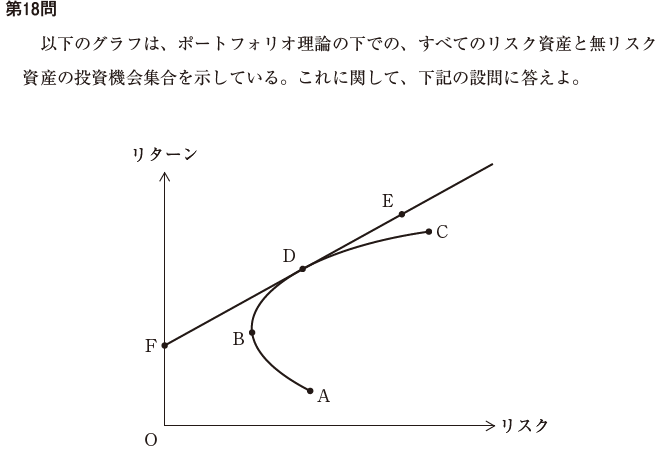

問題24 |

設問 1

無リスク資産が存在しない場合の記述として最も適切なものはどれか。

ア B-C 間を効率的フロンティアと呼ぶ。

イ 均衡状態においては、すべての投資家が同一のポートフォリオを所有する。

ウ 合理的な投資家は A-B 間から、各人のリスク回避度に応じてポートフォリ オを選択する。

エ 投資家のリスク回避度が高くなるほど、点 C に近いポートフォリオを選択 する。

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

問題25 |

設問 2

無リスク資産が存在する場合の記述として最も適切なものはどれか。

ア 均衡状態においては、すべての投資家が所有する危険資産と無リスク資産の 比率は同じである。

イ 資金の借り入れが、無リスク資産利子率において無制限に可能である場合、 投資家は D-E 間を選択せず、F-D 間から各自のリスク回避度に応じてポート フォリオを選択する。

ウ すべてのリスク回避的な投資家は無リスク資産のみに投資する。

エ 点 D を選択する投資家も存在する。

ア | |

イ | |

ウ | |

エ |

|

リスト |

コメントを残す